29. August 2021

Verzweifelte Afghanen stürmen zu Tausenden den Flughafen von Kabul, klammern sich dort an startende amerikanische Militärflugzeuge, wollen nach dem Abzug der westlichen Truppen nicht zurückbleiben. Der Kampf gegen die Taliban dauerte zwanzig Jahre und endet im Chaos und mit einer Niederlage. Die Bilder vom Flughafen riefen in mir wach, was ich selbst in Afghanistan erlebt habe. Hier eine meiner Reportagen von November 2006.

Krieg.

Kabul, International Airport.

Die nach Landungen übliche Lautsprecherdurchsage, „aus Sicherheitsgründen“ angeschnallt zu bleiben, bis das Flugzeug die Parkposition erreicht hat, wirkt im Afghanistan dieser Tage grotesk. Fünf Jahre nach dem Sturz des Taliban-Regimes droht das im November 2001 militärisch befriedete Land, erneut ins Chaos von Stammesfehden, Drogenkriminalität und einander ablösender Militäroffensiven abzudriften. Selbst die afghanische Hauptstadt, für ein mehrjähriges Zwischenspiel eine „Oase der Stabilität“ und Modell für die Wiederaufbauprogramme der internationalen Gemeinschaft, ist inzwischen mehrfach pro Woche Ziel von Raketenangriffen und Selbstmordattentaten.

In der ersten Kabuler Nacht wache ich auf. Absolute Stille. Finsternis, auch nach Betätigen des Lichtschalters. Ich weiß, wo ich mich befinde, fühle mich bettwarm und wohl, und doch steigt Panik auf. Später sagt man mir, dass dieser Stadtbezirk täglich zwischen 22.30 Uhr und 6.30 ohne Strom ist. Doch Kabul bietet durchaus Anzeichen von Normalität. In den Innenstadtbezirken sind die Hauptstraßen asphaltiert und häufig stauverstopft. Es gibt Taxis, Hotels, 24 Stunden geöffnete Internetcafés, erste Geldautomaten, ein Edelkaufhaus namens „Kabul City Center“, sowie Restaurants wie das „L’atmosphere“ – Rückzugsorte, an denen zumindest an Ausländer Alkohol ausgeschenkt wird. Überall lassen Kinder die während der Talibanherrschaft verbotenen Papierdrachen steigen, und neben zerlumpten Bettlern sieht man immer mehr Männer im edlen schneeweißen Perahan wa Tonban – dem typischen afghanischen Gewand aus weiter Hose und langem Hemd. Vor allem die Geschäftigkeit bei den Schmuck-, Textil- und DVD-Läden in der Flower- und Chickenstreet suggeriert Urbanität und täuscht für Momente darüber hinweg, dass die auf 1800 Metern Höhe gelegene Stadt am Kabulfluss vor allem eines ist: ein unglaublich schmutziger, an Krieg und Zerstörung erinnernder Moloch.

Am Königspalast im Kabuler Vorort Darulaman wirkt es so, als seien die Kämpfe eben unterbrochen worden. Autowracks und von Granaten halbierte Laternen säumen den Weg. Der in den zwanziger Jahren vom deutschen Architekten Walter Horten für König Amanullah errichtete Riesenbau ist ausgebrannt und zerbombt. Das umliegende, nach Karlsruher Plänen konzipierte ehemalige Diplomatenviertel nur noch ein Ruinenfeld. Am 27. Dezember 1979, kurz nach 19 Uhr Ortszeit, überwältigten hier sowjetische Alfa-Spezialeinheiten die Palastwache, fanden den Unterwäsche tragenden damaligen afghanischen Präsidenten Hafizullah Amin im zweiten Stock und erschossen ihn, wie die entsprechende KGB-Sprachregelung lautete, „kollektiv“. Der Kommandoaktion folgten knapp zehn Jahre Krieg mit insgesamt rund 1,2 Millionen Toten – ein monströs erfolgloses Unternehmen, an dessen Ende das gesamte Sowjetimperium zerfiel. Kürzlich wurde die das Gebäude umgebende Mondlandschaft neu vermint. Wer hier zu lange stehen bleibt, bei dem erkundigen sich die zerlumpten, das Nationalmuseum vis-à-vis bewachenden afghanischen Soldaten: „Brauchen Sie Bodyguards? Haben Sie Euro?“ Ihre Fragen klingen wie Forderungen.

Nur weg, zurück in die schützende City. Dortige Gefahren sind vergleichsweise moderat. Einer UNO-Studie zufolge entspricht der von den Kabulis pro Tag eingeatmete Smog dem Konsum von 55 Zigaretten. Da die aus allen Nähten platzende 4-Millionen-Einwohnerstadt weiterhin über keine Kanalisation verfügt, sammeln sich Unrat und Kot im besten Fall in metertiefen Rinnen beidseits der Straße. Laut Aussage eines westlichen Gesundheitsexperten besteht der hier permanent zwischen den Zähnen knirschende gelbgraue Staub zu etwa zwölf Prozent aus Fäkalien. Trotz heftiger Kritik in lokalen Tageszeitungen wie der „Daily Outlook Afghanistan“ findet städtische Müllentsorgung allenfalls sporadisch statt und wird stattdessen von Ratten, Hunden, Katzen und den bevorzugt auf Abfallhalden weidenden Ziegenherden übernommen. Afghanistan bleibt, trotz der internationalen Unterstützung, eines der ärmsten Länder der Erde. Symptome des universalen Elends sind die enorme Säuglings- und Müttersterblichkeit und eine durchschnittliche Lebenserwartung von nur 46 Jahren.

Roland Karasek, ein 37-jähriger Deutscher, will helfen, die Misere zu beenden. Seit Februar 2005 ist er General Manager des „German Medical Diagnostic Center“ im Kabuler Stadtteil Shar-e-Now. Stolz präsentiert er das „erste privatbetriebene internationale Krankenhaus Afghanistans“, ein „deutsches Produkt“ mit modern ausgestatteten Behandlungszimmern, Röntgen- und Medikamentenabteilung, Labor, Aquarium im mediterran gefliesten Wartezimmer und dem für die jüngsten Patienten entwickelten Häschenmaskottchen Gosh daraz – Langohr.“ Nach zwei Jahren Erfahrung im Malteser-Krankenhaus der Polizeiakademie wussten wir, der Markt in Kabul ist da. Im Übrigen sind 80 Prozent unserer Patienten Afghanen. „Karasek wirkt nicht wie ein Idealist oder Abenteurer. Der gehetzt sprechende Spross einer Gelsenkirchener Unternehmerfamilie zückt immer wieder Zahlen und wägt kaufmännisch ab: Das gesamte Hospital-Inventar hat 600 000 US-Dollar gekostet, den dreiunddreißig im Zweischichtsystem arbeitenden afghanischen Angestellten zahlt er Gehälter von 200 bis 400 US-Dollar, monatlich werden 4000 US-Dollar Miete fällig, und die Grundgebühr für eine Behandlung liegt zwischen 20 und 40 US-Dollar.“ Natürlich, wenn draußen der Mob losbricht, kann es morgen zu Ende sein. Aber wer hier Geld gelassen hat, denkt positiv. Wir rechnen damit, im nächsten Jahr schwarze Zahlen zu schreiben!“ Es fällt auf, dass der quirlige Wahl-Kabuli aus dem Ruhrgebiet nie klagt, obwohl er – Stichwort Korruption und Vetternwirtschaft – Grund dazu hätte. Das Durchschnittsgehalt im öffentlichen Dienst Afghanistans liegt bei 40 US-Dollar. Die Korruptheit des Beamtenapparates ist ein so alltägliches Phänomen, dass selbst ein ehrenwerter deutscher Entwicklungshelfer freudestrahlend seine „Shampookreuzung“ zeigt – weil die Verkehrspolizisten an der Kabuler Sambaq-Kreuzung ihn darum baten, versorgt er sie nun regelmäßig mit Haarshampoo von Schwarzkopf. „Wenn es alle ist, darf ich nicht mehr bevorzugt passieren. Irgendwann rufen sie nur noch: Shampoo, Shampoo.“

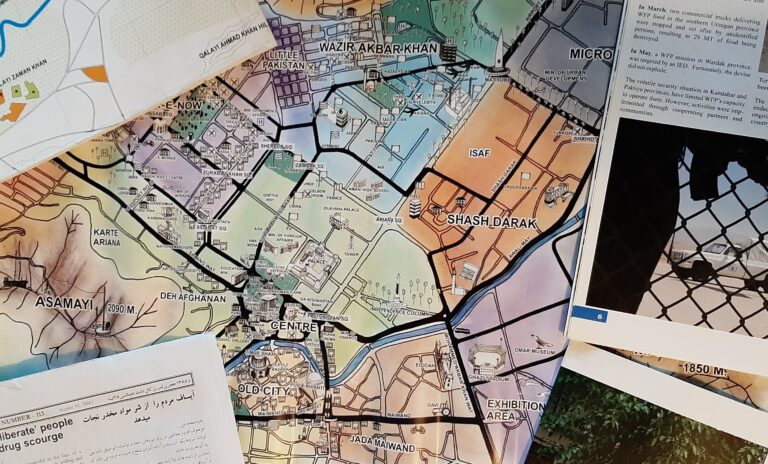

Um das Ein- und Ausreiseprocedere zu verkürzen, beschenken andere Expats ihre Spezis am Kabuler Flughafen mit Deostiften und Schokolade. „Für uns Afghanen gibt es praktisch keine Möglichkeit, legal genügend Geld zu verdienen“, sagt Behruz Rahimi. Der in Kabul geborene pensionierte Chemiker steht vor seinem Haus im Stadtbezirk Wazir Akbar Khan und erläutert die Verdienstquellen seiner Nachbarn: „Der Besitzer dieser Villa wurde reich durch den Handel mit Kunstgegenständen aus dem Kabuler Nationalmuseum, jener scheffelte ein Vermögen als Kommandeur bei den Muhadschedin, und der Bewohner des protzigen Palastes daneben schmuggelt Gold nach Pakistan.“ Die afghanische Bakschisch-Mentalität ließ das Hospitalprojekt von Roland Karasek beinahe scheitern. „Wir saßen anderthalb Jahre in der Korruptionsfalle. Während des Genehmigungsverfahrens tauchten unzählige Chargen des Gesundheitsministeriums auf, inspizierten die Räumlichkeiten und verlangten zum Beispiel, dass keine deutschen Präparate verabreicht werden dürften. Was absurd ist, wenn man weiß, dass die pakistanische Medikamentenmafia massiv Arzneimittel-Fakes nach Afghanistan schleust. Wir sollten den Beamten nur bis zu 20 000 Dollar zahlen – dann wäre alles kein Problem. „Karasek aber hatte Glück. Afghanistans Gesundheitsminister Dr. Mohammed Amin Fatemi hielt im Parlament „eine wunderbare Grundsatzrede“ über die Förderung privater Gesundheitszentren. „Das hat uns gerettet. Die Lizenz hängt jetzt gut sichtbar draußen am Tor.“ Doch ganz traut der Ex-Malteser dem Frieden nicht. In seinem Meeting Room hat er eine auffällige Überwachungskamera installiert. „Die ist ohne Film und auch nicht angeschlossen, aber bei einer gewissen Art von Besuchern macht es sich besser zu behaupten, das Gespräch würde aufgezeichnet.“

Hameed, ein afghanischer Bekannter, schlägt vor, den Kabuler Zoo zu besuchen. „Ein bedeutsamer Ort“, erklärt er eindringlich. Offenbar ist er ein Tierfreund. Wir begeben uns also zu einer Karikatur von Tierpark direkt neben dem Kabulfluss. Mit leeren Raubtiergehegen und zwischen Ruinen provisorisch eingerichteten Vogelkäfigen und Kaninchenställen wirkt das Areal wie eine skurrile Variation auf das Kabul der Menschen. „Hier lebte Marjan!“ sagt Hameed und berichtet von einem Löwen, der während der Kämpfe um Kabul, als die Hauptkampflinie mitten durch das Zoogelände verlief, einen Taliban, der in seinen Käfig geklettert war, tötete und auffraß. „Am Tag danach kam dessen Bruder, um Rache zu nehmen. Er warf mehrere Handgranaten in den Käfig. Danach war unser Marjan zwar einäugig und lahm, lebte aber noch bis Januar 2002.“ Hameed lacht.

Bizarre Heldengeschichten wie diese gehören zum hauptstädtischen Kulturerbe und helfen, die alles andere als witzige Gegenwart zu ertragen. Kabuls Zentrum mit den Regierungsgebäuden und Compounds westlicher Botschaften und Organisationen ist eine mit Splitter- und Sichtschutzwällen aus Spezialbeton aufgerüstete Festung. Rücksichtslos überholende gepanzerte Wagen, waffenstarrendes Militär, sorgfältige Bombensuche unter Fahrzeugen und Leibesvisitationen an Eingangstoren – die Kriegsatmosphäre ist immanent. Man erzählt sich, dass Talibankämpfer bereits in die Außenbezirke der Provinz Kabul kommen und dort Friseure töten, die beim Haareschneiden Musik hörten. Ein krisenerprobter Schweizer Diplomat sagt: „Wenn nachts in der City eine Rakete einschlägt, fühle ich kurz Druck im Ohr und schlafe dann weiter.“ In Hameeds klapprigem Toyota stehen wir unmittelbar vor dem Massud-Kreisverkehr im Stau. Wenige Tage zuvor detonierte an dieser Stelle eine Autobombe und riss 16 Menschen in den Tod. Der Luftdruck der Explosion hat die umliegenden Bäume entlaubt und lässt sie wie abgebrannte überdimensionale Streichhölzer erscheinen. Doch nicht alle Nachrichten aus Afghanistan sind düster. Wirtschaftlich ging es voran. Infrastrukturprojekte wie die „Ring Road“, eine Trasse, die die wichtigsten afghanischen Städte Kabul, Herat und Kandahar verbindet, gelten als Erfolgsgeschichte. Obwohl eine durchgängige Stromversorgung der Region Kabul erst für 2008 realistisch ist, gab es auch bei der Modernisierung der Energie- und Wasserwirtschaft landesweit Fortschritte. Als positiv bewerten Experten ebenso den Wiederaufbau der Flughäfen, die Installationen von derzeit vier Mobilfunksystemen und die Anschiebung des Finanzsektors.

Noch gewähren afghanische Geschäftsbanken Privatunternehmern wegen der diffusen Gesetzeslage und oft ungeklärter Besitzverhältnisse kaum Kredite. Doch die vergleichsweise positiven Aussichten nach dem Sturz der Taliban haben zehntausende Afghanen ermutigt, ein eigenes Geschäft zu eröffnen. Die Weltbankstudie „Doing Business in 2006“ verzeichnet das Land beim Indikator Firmengründung auf einem beachtlichen 16. Platz unter 155 Staaten. Beim Gang über Kabuls von Menschen wimmelnden Basar „Mandawi“ entdeckt man keine Anhaltspunkte für Mangel. In der verwinkelten Abteilung mit den Hülsenfrüchten fällt allerdings auf, wie viele der angebotenen Kichererbsen, Bohnen und Linsen in Säcken mit der Aufschrift „Deutsche Bundespost“ lagern. Indiz dafür, dass der konjunkturelle Aufschwung am Hindukusch vornehmlich auf massiver ausländischer Unterstützung beruht. Schätzungsweise 80 Prozent des afghanischen Staatshaushalts werden von Auslandshilfen abgedeckt. Mit dem im Januar dieses Jahres in London verabschiedeten „Afghanistan Compact“ hat sich die internationale Gebergemeinschaft verpflichtet, auch während der nächsten fünf Jahre Finanzhilfen in Höhe von 10,5 Milliarden US-Dollar zu gewähren.

Beim „Stammtisch Kabul“ in der laut Homepage „raketensicheren“ Kellerbar des „Deutschen Hofes“ sitzt das wackere Dutzend deutscher Unternehmer in Kabul an einem Tisch mit Wirtschaftsexperten der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) und deutschen Diplomaten um Botschafter Hans-Ulrich Seidt. Der promovierte Philosoph, der einen Tag später vor Parlamentariern in Berlin zur Verlängerung des Afghanistan-Mandats der Bundeswehr referieren soll, erwähnt „vereinzelte Nadelstiche an Straßen, die durch paschtunische Siedlungsgebiete führen“, und charakterisiert die Lage zumindest im Norden als „weitgehend ruhig“. Wohl ein Berufsstand, für den selbst Partykeller diplomatisches Parkett darstellen. Ein Anwesender, der später bittet, anonym zu bleiben, beurteilt die Situation als „beschissen“. Seinem Einwurf folgt ein Meinungsaustausch um die „Unmöglichkeit, in Kabul auch nur ein paar Landcruiser registrieren zu lassen“, Treffen mit dem neuen afghanischen Wirtschaftsminister Dr. Jalil Shams, die wegen dessen Einflusslosigkeit „Kokolores“ sind, sowie den im Krisen- und Geschäftsalltag verschwimmenden Grenzen zwischen Talibankämpfern und Kriminellen. In Afghanistans Süden wird laut dem Mitarbeiter einer US-amerikanischen Baufirma „mitunter nur mit Raketen geschossen, um Geld zu erpressen“. Die Diskussion umkreist die Frage, inwiefern man als Deutscher, was Korruption betrifft, in Afghanistan Vorbild sein sollte. „Ich habe noch nie geschmiert“, freut sich der Vertreter der GTZ. „Kein Wunder, als Regierungsunternehmen spielen Sie in einer anderen Liga!“, wird entgegnet. Am Ende kommt erneut das Thema Sicherheit auf. Ein Transportunternehmer berichtet, dass ihm bei Polizeikontrollen bereits zum dritten Mal das Deutschlandland-Logo vom Auto gerissen wurde. Zuletzt an einem Checkpoint auf dem Weg nach Masar-i-Scharif. „Die Freundlichkeit uns gegenüber hat abgenommen“, konstatiert jemand, und für einen langen Moment herrscht am raketensicheren Stammtisch Kabul betretenes Schweigen.

Ein zentrales Datum, um Afghanistan aktuell zu beurteilen, ist der 29. Mai 2006. Einem in Kabul von US-Militärfahrzeugen verursachten Verkehrsunfall mit zunächst drei getöteten Personen folgten blutige Ausschreitungen und Plünderungen mit – nach Angaben der Zeitschrift „Kabul Weekly“ – insgesamt 13 Toten und 130 Verletzten. Eine aufgeputschte Menschenmenge zog durch die Stadt, skandierte antiwestliche und regierungsfeindliche Parolen, zündete Autos an und versuchte schließlich, die Zentrale des Fernsehsenders Ariana-TV zu stürmen. Augenzeugen berichten, dass selbst Polizisten ihre Uniform auszogen und im Protestpulk mitliefen. Es kam zu heftigen Schießereien. Afghanische Ministerialbeamte, die sich zu ihren Familien nach Hause absetzen wollten, bekamen offiziell Order, vorher die Krawatten abzunehmen. Überall schlossen sich die für Kabul typischen meterhohen Stahltore. Mitarbeiter ausländischer Organisationen übernachteten in ihren Büros und wer, wie die deutsche GTZ, in Afghanistan bereits eine „Low Profil“-Strategie verfolgte und zur Straße hin kein Firmenschild präsentierte, war auf bange Art erleichtert. Die im Camp Warehouse in Kabul stationierten ISAF-Schutztruppen, deren Mandat offiziell darin besteht die Regierung des Landes „bei der Herstellung und Aufrechterhaltung eines sicheren Umfeldes in Afghanistan zu unterstützen“, blieben in der Kaserne. Um das abrupte Verebben des Aufruhrs zwischen acht und neun Uhr abends ranken sich deshalb Spekulationen.

Bizarr und doch plausibel ist die Interpretation, die die Afghanen selbst liefern. Täglich um 20.30 Uhr zeigt das nationale Fernsehen die beliebte indische Seifenoper „Die Schwiegermutter, die selbst mal Schwiegertochter war“, nach dem Namen der Hauptheldin auch „Tulsy“ genannt. Angeblich wären viele Aufrührer, um diese Bollywood-Schmonzette nicht zu verpassen, abends nach Hause gegangen. Den jüngst bekannt gewordenen „Knochenspielen“ von in Afghanistan stationierten Bundeswehrsoldaten, folgten in der islamischen Welt bislang keine gewalttätigen Proteste. Offiziell hieß es in Kabul: „Die Regierung und das Volk Afghanistans sind von der Nachricht über die Schändung eines menschlichen Schädels tief betrübt worden.“ Man beließ es bei dem Aufruf an die deutschen Behörden, die Täter zu bestrafen und dafür zu sorgen, dass sich derartige Vorfälle nicht wiederholen.

Doch die Stimmung in Kabul ist gereizt. Nachdem es am vergangenen Wochenende im nur 70 Kilometer nordöstlich gelegenen Tagab-Tal zu schweren Gefechten zwischen NATO-Truppen und Taliban-Kämpfern kam, werden Notfall- und Evakuierungspläne der Botschaften genau studiert. Der „Krieg gegen den Terror“, der in ganz Afghanistan seit Jahresbeginn über 3000 Menschenleben kostete, kehrt zurück nach Kabul. Nicht nur der UN-Sonderbeauftragte für Afghanistan Tom Koenigs benutzt immer öfter das Wort Niederlage. In einigen Büros deutscher Unternehmer liegen die Kalaschnikow-MPs griffbereit unter den Schreibtischen. Wer im Land unterwegs sein muss, fährt, um nicht aufzufallen, meist ohne Leibwächter und nicht mit Eskorte, hat aber ebenfalls Waffen dabei – verdeckt unter der Jacke oder unter dem Autositz. Und für den Wiederaufbau tätige Organisationen wie die deutsche GTZ in Kabul bestellen „gepanzerte Fahrzeuge“. Nötige Anschaffungen, die andererseits wenig dazu beitragen, das gestörte Vertrauensverhältnis zu den Einheimischen wiederherzustellen.

„Wo bleiben all die Milliarden für die Afghanen?“, empörte sich unlängst der Chefredakteur der „Kabul Times“. „Wohin geht das ganze Geld der internationalen Gemeinschaft?“, fragte auch das afghanische Traditionsblatt „Anis“. Darauf gibt es zwei mögliche Antworten. Erstens: Das einströmende Kapital ermöglicht in Afghanistan die Arbeit tausender Nichtregierungsorganisationen (NGO´s) aus aller Welt, die das Land mit „entwicklungsorientierter Nothilfe“, dem „Aufbau von Planungs- und Koordinierungskapazitäten in den Provinzen“ oder bei der „Konsolidierung einer Friedenskultur“ unterstützen. Antwort zwei liefern afghanische Populisten wie der ehemalige Planungsminister Dr. Ramazan Bashardost. Ihm zufolge leidet Afghanistan seit fünf Jahren unter einer „Mafia von Ausländern“, die mit exorbitanten Gehältern und Gefahrenzulagen, aufwändigem Fuhrpark, Luxuswohnungen und teurer Verwaltung den Löwenanteil der Hilfsgelder – Schätzungen zufolge 80 Prozent des Gesamtbetrages – einstreichen. Als Minister forderte Bashardost die im Land tätigen NGOs auf, ihre Bücher zu öffnen. Seinem Aufruf folgten 437 von 2355 Organisationen. Bashardost drohte, die Büros der Verweigerer zu schließen, wurde von Präsident Hamid Karzai zurückgepfiffen und verließ daraufhin die Regierung. „Die massive Präsenz internationaler Experten ist Teil des afghanischen Problems“, bestätigen ausländische Beobachter vor Ort. Selbst Handelsminister Dr. Amin Farhang räumt ein: „Wir haben keine Übersicht, wie viel Hilfsgelder genau und wo ausgegeben werden.“ Als öffentlich wurde, wie viel die von der Weltbank und anderen Geberinstitutionen engagierten Berater der Regierung konkret verdienen – einer lancierten Gehaltsliste der britischen Consultingfirma „Crown Agents“ zufolge mehr als 200 000 USD für Halbjahres-Einsätze – kannte die Empörung in afghanischen Medien keine Grenzen. Dass Afghanistan-Besuchern oft grenzenloser Wohlstand unterstellt wird, hat für den „Durchschnitts-Ausländer“ zum Teil lebensgefährliche Konsequenzen. Die Gefahr bewaffneter Raubüberfälle ist groß, und die Hemmschwelle der Täter zu verletzen oder zu töten ist niedrig. Die sich in mehreren afghanischen Schulprojekten engagierenden Lehrer Ruthild und Detlef Meyer-Oehme wurden Anfang des Jahres an ihrer Kabuler Wohnungstür attackiert und Frau Meyer-Oehme mit Messerstichen am Kopf verletzt. Man hatte das Paar beim Kauf eines Kühlschranks beobachtet und war ihm bis nach Hause gefolgt. Sarah Takesh, eine Amerikanerin, die in Kabul ein Label für Frauenmode betreibt, traf es vor ihrem Büro. Als Polizisten getarnte Gangster raubten ihre Geschäftseinnahmen und schossen Takeshs Partner mit einer Maschinenpistole ins Bein.

„Gewalt, Verrohung und Kriminalität sind afghanische Realität und direkte Folge des Kriegszustandes, in dem sich unser Land seit Jahrzehnten befindet“, sagt die junge Filmemacherin Saba Sahar. In ihrem Erstlingswerk „Qanoon“ – Das Gesetz, befreit eine unerbittliche Rambo-Kommissarin Kabul vom Verbrechen. Rauschgiftkriminalität, Kindesentführung, Organhandel – der Gesetzeshüterin entgeht nichts, und sie bestraft fürchterlich. Regisseurin und Hauptdarstellerin Saba Sahar ist auch im wirklichen Leben Polizistin in Kabul. Für ihre „Vision von Recht und Gerechtigkeit“ war bisher nur Platz im afghanischen Kino.